Руслан Шамуков/ТАСС

Руслан Шамуков/ТАСС

Когда-то насекомых использовали для изощренных пыток или мучительных казней. Например, в Древнем Риме какого-нибудь несчастного связывали, натирали медом, а затем выпускали муравьев или ос. Через несколько часов жертва погибала от болевого шока.

В Бухарском зиндане некоторых заключенных бросали в клоповник – яму, кишащую мерзкими кровососами.

А за какие преступления полагалось такое жестокое наказание? Об этом рассказывает программа "Загадки человечества" с Олегом Шишкиным на РЕН ТВ.Жуткая тюрьма и ее устройство

В программе показали фотографию, на которой скованные цепью изможденные мужчины с тоской в глазах смотрят в объектив фотокамеры. Этот снимок в начале XX века фотограф Сергей Прокудин-Горский сделал в одной из самых страшных тюрем Средней Азии – Бухарском зиндане. Заключенных здесь содержали в жутких условиях, а сбежать отсюда было невозможно.

"Тюрьма построена таким образом, что действительно отсюда невозможно выбраться. По крайней мере, не было таких случаев зафиксировано, что выбирались отсюда заключенные", – рассказала старший научный сотрудник Бухарского государственного архитектурно-художественного музея-заповедника Наргиза Халикова.

"До зиндана здесь было кладбище. Но в XVIII веке кладбище на другое место перенесли. Построили зиндан", – сообщил заведующий филиалом музея истории права и законодательства Бухары Ахаджон Ганиев.

Возведенная на месте древних захоронений тюрьма стала одним из крупнейших зинданов Бухарского эмирата. В зиндане содержались в основном должники и нарушители религиозных предписаний. А само узилище вмещало в себя не более 40 человек, и это показывает, что уровень преступности в Бухаре был в то время довольно низким.

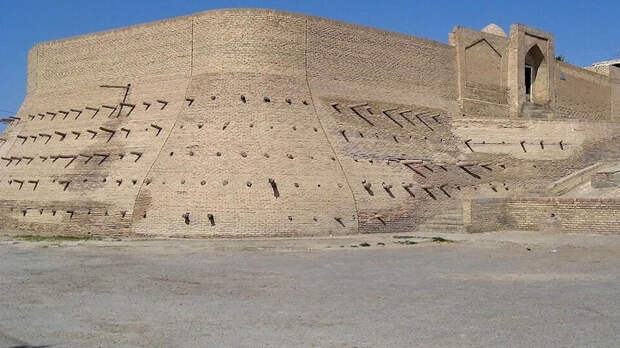

Здание тюрьмы напоминает неприступную крепость.

- Заключенных тут преступников отгораживали от внешнего мира высокие стены из керамического кирпича.Входили в зиндан через арку с деревянными дверями. За ними – несколько построек, где содержали узников.Интересная деталь – крыши тюремных камер сделаны в форме куполов.

"Такая архитектура существовала во всей Средней Азии, в мусульманских странах купола строили. Если в рынках строили, то это для того, чтобы создать некую прохладу. А в тюрьме она построена для того, чтобы свет попадал только сверху", – рассказала старший научный сотрудник музея Наргиза Халикова.

Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ

Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ В программе показали картину, на которой Бухарский зиндан изобразил советский художник Лев Бурэ. Он разделил картину на две части.

- В верхней – узники сидят в достаточно просторной камере, куда из отверстия в крыше падает луч света.А вот внизу – заключенные, будто в адском котле, томятся в тесной темной яме.

Такое необычное устройство тюрьмы и было главной особенностью зиндана в Бухаре.

Нечеловеческие условия и полная безысходность

Два раза в месяц заключенных босоногими и скованными одной цепью выводили на площадь. Заключенные содержались в нечеловеческих условиях, и многие из них даже не знали, на какой срок они заключены.

Летом узники Бухарской тюрьмы не знали, как спастись от жары. Бывало, что в камерах не хватало мест, и заключенным приходилось сидеть на улице под палящим солнцем.

А когда холодало, они начинали замерзать, поскольку тюремные комнаты не отапливались. Правда, узникам не запрещали разводить костер прямо в камере, чтобы хоть немного согреться.

Кормили заключенных всего один раз в день. Они получали черствую лепешку и немного воды из канавы.

"Бывало, что иногда родственники или жители города в качестве милостыни приносили заключенным еду, такие случаи тоже бывали", – рассказала старший научный сотрудник музея Наргиза Халикова.

Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ

Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ Две камеры в верхней части зиндана предназначались для должников. Причем в тюрьму отправляли и тех, кто задолжал государству – злостных неплательщиков налогов, например, – и тех, кто не вернул деньги другому человеку.

Заведующий филиалом музея истории права и законодательства Бухары Ахаджон Ганиев показал съемочной группе РЕН ТВ долговую камеру.

"Это самая большая внутри зиндана. Внутри еще есть комнаты. Здесь отношения двух лиц. Кто-то у кого-то взял долг и не вернул вовремя эти деньги. Оригинальные решетки так сохранили. Вход и выход были снизу. Сложно придумали для узников", – рассказал Ганиев.

Из долговой камеры могли выпустить на свободу через шесть месяцев. Но такое было возможно, только если узнику повезло с родственниками, и они взяли на себя обязательство погасить все долги. В противном случае срок заточения растягивался на годы.

"Они здесь находились до тех пор, пока не оплатят свои долги. То есть они здесь занимались ремеслом, постепенно избавлялись от своих долгов и освобождались", – поделилась старший научный сотрудник музея Наргиза Халикова.

Если же заключенный не владел ремеслом, его отправляли отрабатывать свой долг на стройку какого-нибудь здания в Бухаре. Но куда бы ни выводили узников – на работу в город или на прогулку во двор зиндана – на них всегда надевали кандалы.

Старший научный сотрудник музея Наргиза Халикова показала кандалы для шеи и для рук.

Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ

Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ "Также использовались кандалы для ног отдельно, чтобы заключенных друг к другу цепями привязывать. И в таком виде их выводили за пределы тюрьмы или же на территорию зиндана и выгуливали, чтобы они не могли бежать", – рассказала Наргиза Халикова.

В нелучших условиях в зиндане содержались люди, которые нарушили религиозные нормы. В Бухарском эмирате это считалось серьезным проступком. В тюрьму могли отправить даже за пропуск намаза.

За соблюдением религиозных предписаний следил специальный чиновник – раис. Каждое утро он наведывался в приходскую мечеть в одном из городских кварталов и спрашивал у имама – все ли мужчины явились на первую предрассветную молитву.

"И если кто-то отсутствовал из жителей этого квартала, то они отправлялись к нему в дом. Если уважительных причин не было по поводу непосещения намаза, если это повторялось два-три раза подряд, то этого человека могли наказать ударом плетью или же посадить в зиндан", – рассказала старший научный сотрудник музея Наргиза Халикова.

Глубокая яма с клопами, которые не оставляли от узников живого места

А для неисправимых с точки зрения властей преступников – в бухарской тюрьме было уготовано особенно жуткое место – в зиндане существовало подземное помещение. Правда, помещением это трудно назвать, это скорее напоминает глубокую яму. Ее диаметр 5 метров, а глубина 6,5 метров. Заключенные опускались туда на веревке. Ровно таким же образом к ним попадала и пища.

Стены и пол подземной камеры кишели мерзкими насекомыми. Их специально разводили, чтобы пытать узников. От укусов клопов на телах заключенных практически не оставалось живого места. Одновременно в яме могли находиться от шести до 14 человек.

Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ

Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ "Здесь содержали три типа узников. Первый тип – богохульство. Второй тип – многократные убийцы. Третий тип – политический. Тех, кто шел против эмира, помещали в эту комнату", – сообщил заведующий филиалом музея истории права и законодательства Бухары Ахаджон Ганиев.

Брошенных в клоповник, в отличие от тех же должников, на прогулки не выводили. Срок заточения в яме зависел от поведения самих узников. Впрочем, родственники заключенного могли ускорить его освобождение или хотя бы добиться смягчения наказания.

Для этого нужно было подкупить начальника зиндана – кази – что удавалось не всегда.

"Естественно, никто не хотел попасть в клоповник, в тюрьму. Возможно, именно из-за этого страха и преступности было мало", – рассказала Наргиза Халикова.

Как проходили казни и как людей пытали до смерти

В Бухарский зиндан отправляли также преступников, приговоренных к высшей мере наказания. Но саму смертную казнь на территории тюрьмы не проводили.

"Возле крепости имеется площадь, эта площадь называется площадью Регистан, именно в этой площади все наказания и казни проводились", – поделилась старший научный сотрудник музея Наргиза Халикова.

В середине XIX века на площади Регистан обезглавили двух иностранных заключенных Бухарского зиндана – английского разведчика Артура Конолли и его коллегу – полковника Чарльза Стоддарта. Их послали в Бухару убедить местного эмира Насруллу подписать договор о дружбе с Великобританией. Но миссия провалилась. Обоих англичан обвинили в шпионаже и бросили в яму с клопами.

"Между Бухарским эмиратом и Великобританией были переговоры, но у них не получилось. И по приказу эмира Насрулл-хана казнили (британцев – Прим. РЕН ТВ) напротив Арк на площади Регистана", – уточнил заведующий филиалом музея истории права и законодательства Бухары Ганиев.

Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ

Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ На этой же площади преступников нередко избивали широкой плетью. Это наказание было даже хуже обезглавливания. В основном к нему приговаривали воров и государственных изменников.

"Само наказание ударом плетью было широко распространено в государстве. И было даже такое, что до 300 ударов. Это очень тяжелый вид наказания, и мало кому удавалось выживать после таких видов наказания", – объяснила Наргиза Халикова.

За неповиновение заключенных также могли ударить калтаком – это деревянная дубинка, которую носили с собой охранники тюрьмы.

Зиндан в Бухаре закрыли после революции и падения монархии в 20-годах прошлого века.

Бывшая тюрьма в наши дни

Сейчас в стенах бывшей темницы работает музей. Вместо узников в камерах манекены. За стеклом на витринах – орудия наказания. Во дворе тюрьмы сохранилась символическая могила святого покровителя заключенных – Кучкар-Ата.

Здание Бухарского зиндана входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Свежие комментарии